营利性民办学校的股东会不具有决策权?全国人大法工委释法了!

2020年08月07日

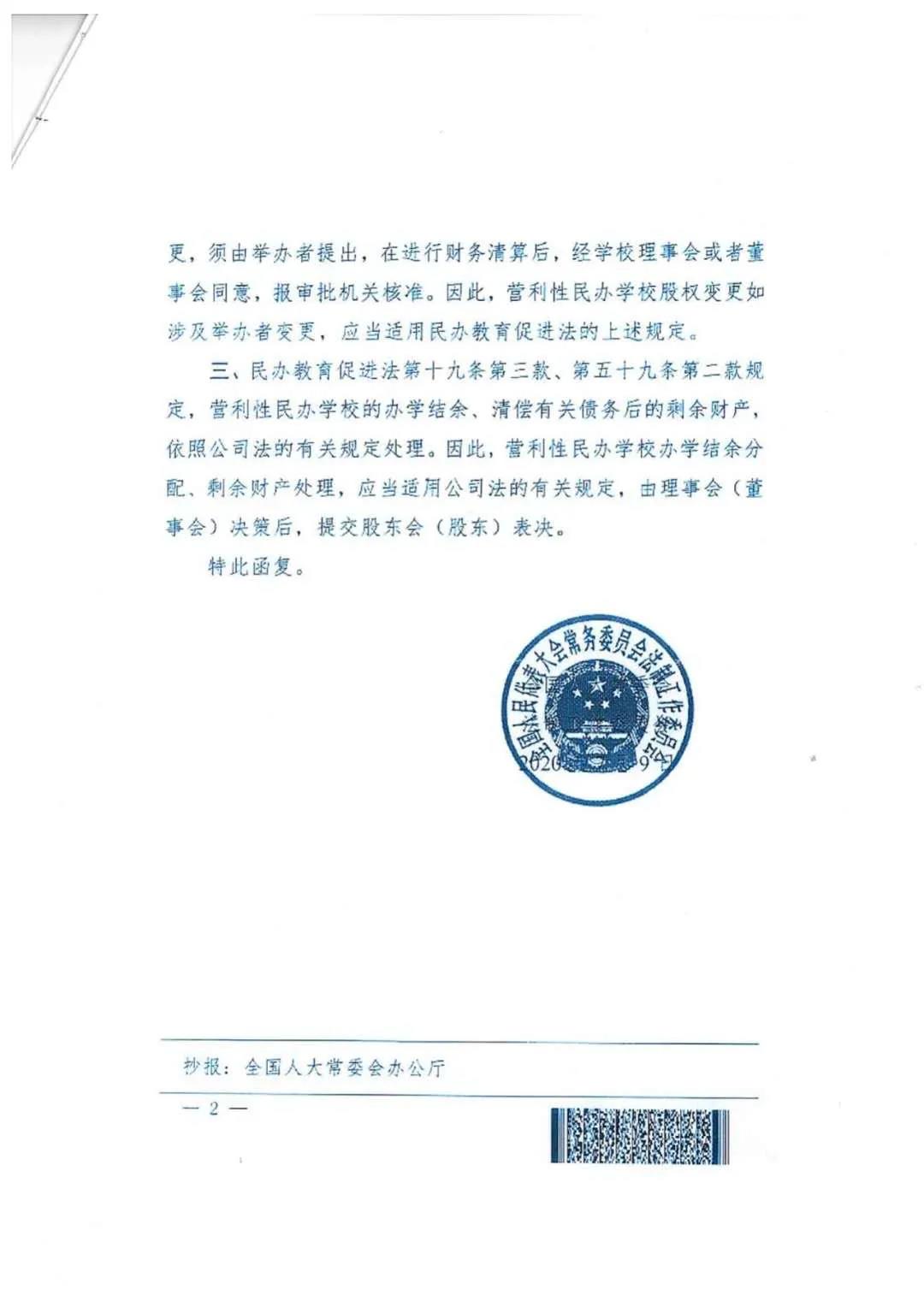

自《中华人民共和国民办教育促进法》修订以来,对于营利性民办学校的最高决策机构是学校的股东(大)会还是董事会这一问题,实践中争议较多。

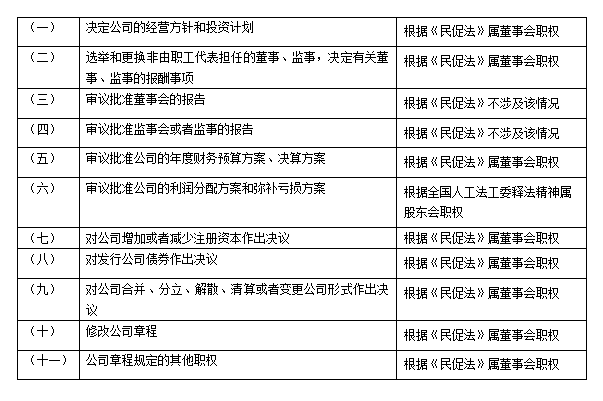

一种观点认为,既然营利性民办学校已经登记为公司法人(根据《工商总局 教育部关于营利性民办学校名称登记管理有关工作的通知》(工商企注字〔2017〕156号),营利性民办学校应当登记为有限责任公司或者股份有限公司),那么就应当按照《公司法》的规定设置法人治理结构,股东(大)会是营利性民办学校的权力机构,即最高决策机构。而公司董事会作为执行机构,对股东(大)会负责。

另一种观点认为,《中华人民共和国民办教育促进法》是特殊法,既然《中华人民共和国民办教育促进法》明确的决策机构是由举办者、校长、教职工组成的理事会或者董事会,则营利性民办学校的股东(大)会不具有《公司法》赋予的相关职权,而只有办学结余和剩余财产的分配权。